百済最後の王・義慈王の生涯を、史実とドラマ『階伯(ケベク)』の両面から解説。名君から暴君へ転じた理由と、滅亡に至るまでの過程をわかりやすく紹介します。

この記事でわかること(150文字以内・箇条書き)

- 義慈王の生涯と百済滅亡の経緯

- 義慈王の政治と粛清の背景

- 史料に見る義慈王の評価の違い

- ドラマ『階伯(ケベク)』における義慈王像との比較

- 忠臣や家臣たちとの関係と最期の姿

義慈王とは?百済最後の王

百済の第31代国王・義慈王(ぎじおう/ウィジャワン) は、父・武王(ぶおう)の嫡男として生まれました。

即位は641年、滅亡は660年。約20年間、王として百済を治めました。

即位後は王権強化を進め、唐と外交を結びつつ新羅を攻めました。しかし新羅との戦いで負けるようになると、享楽に溺れ。粛清を行い、朝廷は混乱しました。

660年、唐・新羅の連合軍により百済は滅亡。義慈王は太子とともに長安へ連行され、その地で病没しました。

一方、韓国ドラマ『階伯(ケベク)』では、義慈王は“策略と理想を併せ持つ悲劇の王”として描かれ、史実の「暴君」とは違う人間的な姿を見せます。

次に史実の義慈王を詳しく紹介します。

プロフィール

百済の最後の王・義慈王は、父・武王の跡を継いで国を治めた人物です。若き日は孝行と聡明さで知られましたが、唐・新羅の連合軍により国を失いました。

| 本名 | 扶余義慈(ふよ・ぎじ) |

|---|---|

| 発音 | プヨ・ウィジャ |

| 王朝 | 百済(くだら) |

| 生年 | 599年 |

| 没年 | 660年(洛陽にて病没) |

| 在位期間 | 641年〜660年 |

| 父 | 武王(ぶおう/ムワン) |

| 母 | 不詳(善花公主説・沙宅王后説あり) |

| 王妃 | 恩古(おんこ/ウンゴ) |

| 子 | 扶余孝・扶余隆・扶余豊璋・扶余勇 ほか |

| 贈号・官位 | 「金紫光禄大夫・衛尉卿」(死後に追贈) |

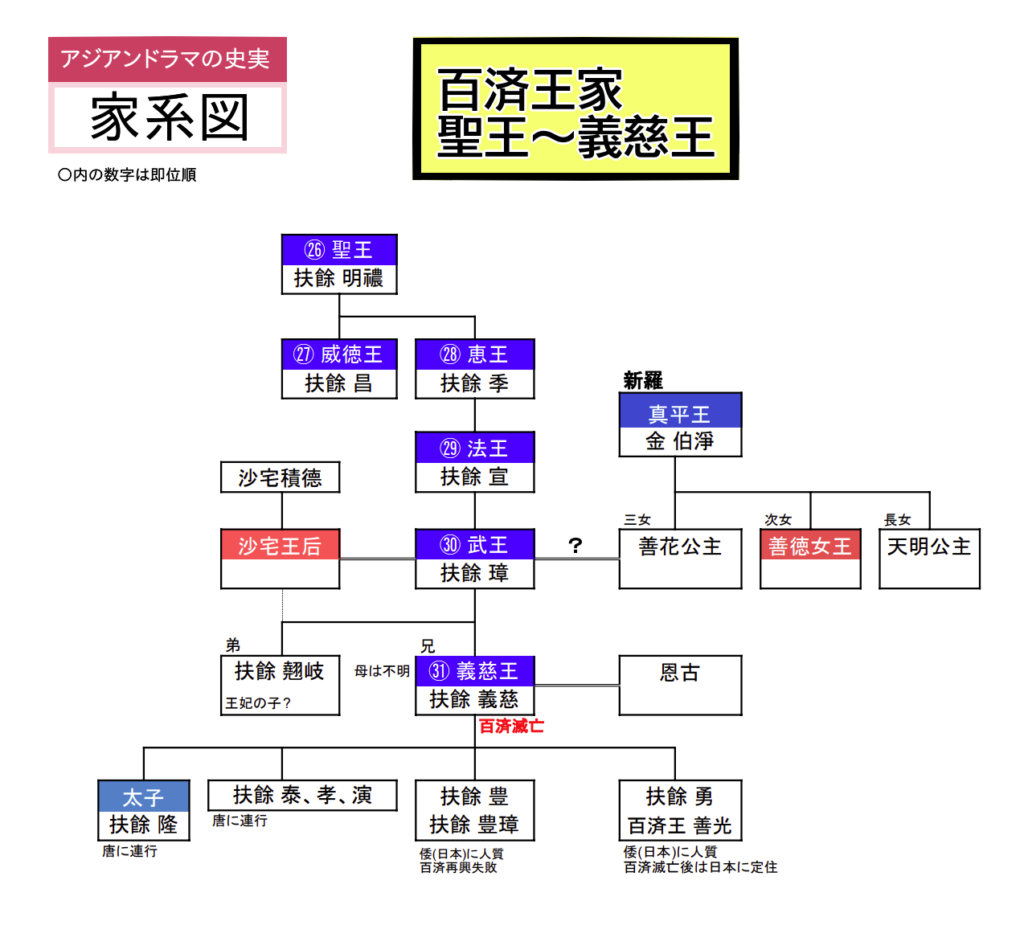

義慈王の家系図

百済王家家系図

義慈王の生い立ち:武王の嫡子として生まれる

義慈王(ウィジャワン/ぎじおう)は西暦599年ごろ、百済の第30代・武王(ムワン)の嫡子として生まれました。

この頃の百済は文化面では華やかでしたが新羅との緊張が高まっていました。

父・武王(ムワン)とは

武王は在位52年(600〜641)にわたって百済を治めた長寿の王で『日本書紀』にも頻繁に登場します。『薯童謠』で知られる王ですが作り話です。

史実の武王は仏教を厚く信仰、扶余都城を中心に数多くの寺を建立した王です。『三国史記・百済本紀』によれば、彼の治世には「王は仏法を尊び、九重の塔を立てた」と記されています。

彼は倭国(日本)とも交流が深く、仏教僧や学者を日本に派遣したことでも知られます。

ただし長期政権の中で新羅との戦いが長引き、貴族間の権力抗争が激化。末期には国力の衰えが進んでいました。義慈王はそのような混乱期に生まれました。

母・王妃の系譜:二つの説

義慈王の母は不明。そのため2つの説があります。

- ① 善花公主(ソンファ公主)説:

新羅の真平王の娘、百済に嫁いだとされますが。正史には登場しない人物。

後世に書かれた物語集(三国遺事)や現代の通俗作品(『花郎世記』など)で広まった説です。史実上の裏付けは確認されていません。 - ② 沙宅王妃(サテク王后)説:

百済の名門・沙宅氏の出身、貴族勢力の有力な家系とされます。沙宅王妃がいたのは事実ですが、義慈王の母なのかは不明。義慈王時代にも沙宅氏は朝廷内に一定の勢力をもっていたので、王権と貴族層の関係を説明する上ではある程度の説得力はありますが資料的な証拠はありません。

いずれの説にしても、義慈王は父が武王、母系に貴族層の血を引く人物だったと考えられます。このことが、のちに「貴族勢力の粛清」や「王権集中」の政策に影響したと考えられます。

幼少期の逸話:「海東の曽子」と呼ばれた少年

『三国史記・百済本紀』によると、義慈王は幼い頃から親孝行で知られ「海東の曽子(そし)」と呼ばれたと記されています。曽子とは中国・孔子の高弟で、孝を重んじた人物のことです。

太子となった後も、父母を敬い兄弟と仲よく過ごしたと伝えられます。彼が最初の息子に「孝」という名を付けたのも、この徳を象徴してのことでした。

太子立と即位への道

632年。義慈は太子になり、641年に父・武王の死を受けて第31代王に即位します。

即位後まもなく唐から「柱国・帯方郡王・百済王」として冊封を受けました(『旧唐書・高宗本紀』)。

義慈王の即位

即位直後の活発な活動

外交:唐や倭に死者派遣

義慈王は即位直後から活発な外交を行いました。唐に朝貢を行い「柱国・帯方郡王・百済王」の任命を受けました(『旧唐書・東夷 百済伝』)。

また弟の翹岐を倭(日本)に派遣しています。(『日本書紀・皇極天皇元年』)

これは唐から正式な諸侯として認められた証であり、当時の百済がまだ国際的に

一定の地位を保っていたことを示しています。

新羅との戦争と麗済同盟: 攻勢から防戦へ

642年。義慈王は自ら新羅へ親征を行い、獼猴など40あまりの城を陥落させました。さらに将軍允忠を派遣、新羅の大耶城(現在の慶尚南道陜川郡)を攻撃。この戦いは大勝に終わり、新羅の要地を占領しました。このとき、降伏した城主とその家族を処刑したという記録もあります(『三国史記』新羅本紀・善徳女王11年条)。

翌643年には高句麗と同盟を結び「麗済同盟」を成立させ、新羅への圧力を強めました。

しかし、新羅が唐に救援を求めたことから、戦況は逆転します。

唐と新羅の接近は百済にとって致命的な外交的失策となりました。

その後も数年にわたって小規模な戦闘が続きましたが、649年の道薩城の戦いでは大敗。以後は防戦に回ります。

この時期、『三国史記』には「義慈王、驕慢となり酒色に溺る」と記されており、

戦果を上げられず国政が乱れたと伝えられています。

粛清:独裁化する義慈王

義慈王の治世を語る上で欠かせないのが、弟・翹岐(きょうき)や貴族たちの粛清事件です。

この出来事は様々な形で『日本書紀』や『三国史記』にかかれています。その年代と性格を正確に読み解くことで、義慈王の政治がどのように崩壊していったのかが見えてきます。

忠臣を失い、政治の歯車が狂い始める

『三国史記』によれば、655年、義慈王は豪華な太子宮や王宮の南に「望海亭」を建てるなど、次第に贅沢を好むようになります。

656年には「宮中の女性と淫らに交わり酒を止めず」とあり忠臣・成忠の諫言を聞き入れず投獄。この事件を境に、王を正す者はいなくなりました。

657年には庶子41人を佐平に任命するなど王族中心の政治が強まり、貴族間の対立が深刻化します。

義慈王が自らの権力を固めるために行った人事は、結果として国政の混乱を招きました。

成忠は獄中で餓死する直前にいずれ戦争が起こること、その防衛方法を伝えましたが。義慈王はその忠告を聞きませんでした。

『日本書紀』に見る義慈王の粛清

『日本書紀』には、

皇極元年(642年)、百済王義慈が異母弟の翹岐と沙宅智積ら四十余名を島へ流した。

出典:『日本書紀・皇極天皇元年』

と書かれています。一見すると、即位直後に行われた大粛清のように思えますが、同書ではその後も翹岐が倭(日本)へ使者として来朝。智積も百済で生きていることが確認されており、この年代には矛盾があります。

皇極元年は「斉明元年」の誤記か?

ここで注目したいのは皇極天皇と斉明天皇が同一人物という点です。寶女王は2度即位して別々の称号で呼ばれることになります。

つまり

皇極元年(642)をそのまま受け取るのではなく、

斉明元年(655)と読み替えると、史料間の整合性が取れます。

642年の義慈王はまだ民情視察や恩赦を行っていた時期です。貴族を追放するほどの混乱は起きていません。

一方で655〜656年の義慈王は贅沢と猜疑心に支配され、忠臣の成忠を処刑するなど政治が荒れていました。

というわけで。

『日本書紀』の記す「粛清事件」は、三国史記の義慈王15〜16年(655〜656年)の政治混乱と同一事件の可能性が高いと考えられるのです。

つまり、『日本書紀』が伝える「翹岐・智積の追放」と『三国史記』の「成忠の諫死・貴族抑圧」は義慈王が反対勢力を排除し王権を強化した一連の粛清政策として繋がるのです。

粛清の背景:体制維持か、それとも恐怖政治か

もともと百済は貴族たちの力が強い国です。王といえども独裁的な力はもっていません。そこで義慈王は新羅に敗北し弱体化していた百済を強化するため、強い王権によって国家をまとめようとしたのかもしれません

でも極端で反対者を追放、忠臣までも排除する結果となりました。こうなると王を支える有能な臣下がいなくなります。

| 西暦 | 日本書紀 | 三国史記 | 推定される出来事 |

|---|---|---|---|

| 641年 | 義慈王即位 | 政治開始 | |

| 642年 | 皇極元年 翹岐と貴族の粛清(誤記) 翹岐の来日 |

民情視察・恩赦 唐に使節派遣 新羅討伐 |

まだ善政期 |

| 655〜656年 | 斉明元年 翹岐と貴族の粛清 (こちらが正解?) |

成忠の諫死、 王の享楽 |

粛清・貴族抑圧・ 政治乱れ |

| 657年以降 | - | 王子を佐平に任命 | 独裁体制完成、 滅亡への序章 |

これは権力を取り戻すための改革でしたが、同時に貴族層との信頼関係を失うことにもつながりました。その後、百済は内部対立を抱えたままさらに大きな敵と戦うことになります。

義慈王の最後

滅亡への道 : 唐・新羅連合軍の侵攻

660年。唐の高宗は将軍蘇定方に13万の大軍を与え、海路から百済を攻撃させました。これに呼応して、新羅の武烈王(金春秋)と金庾信が率いる軍5万が陸路から進軍します。

義慈王の側近たちは「籠城」か「迎撃」かで意見が割れましたが、最終的に将軍 階伯(ケベク)が死士五千を率いて出撃することとなりました。

『三国史記』には「達率階伯、兵五千を率い、黄山伐において戦う」と記されています。

この戦いが有名な黄山伐の戦いです。ケベクは勇敢に戦いましたが、圧倒的な兵力差の前に敗れました。その後、百済軍は白江で大敗し首都泗沘城も陥落します。

義慈王は一時的に北へ退避し、太子らとともに抵抗を試みましたが、ついに同年8月、唐・新羅連合軍に降伏します。このとき義慈王は「成忠の言葉を聞かなかったことを悔やむ」と涙したと伝わります。

かつて民を赦した王は、忠臣を失い孤立したまま滅亡を迎えました。

義慈王の最期:洛陽での静かな終わり

降伏後、義慈王は王妃や王子らとともに捕虜として唐へ送られました。

660年11月、洛陽に滞在していた日本の遣唐使が義慈王を含む百済王族・貴族らが護送されるのを目撃したという記録が残っています(『旧唐書・高宗本紀』『日本書紀』斉明天皇七年条)。

その後、義慈王は洛陽で病に倒れ、同年のうちに亡くなったとされます。唐は彼に「金紫光禄大夫・衛尉卿」という名誉職を贈り、その死を弔いました(『旧唐書・百済伝』)。

彼の墓は洛陽近郊に造られ、唐が江南政権を征服した象徴として、陳の最後の皇帝・陳叔宝の墓の近くに置かれたと伝わります。

義慈王の評価:有能な改革者か、暴君か?

百済最後の王・義慈王の評価は時代や時期や史料によって違います。

一方では温厚で孝行な理想君主として、もう一方では享楽と猜疑に溺れて国を滅ぼした暴君として描かれています。

政治改革と善政:初期の義慈王は優れた王

即位直後の義慈王は確かに優れた政治手腕を見せています。『三国史記』によると641年に即位した彼はすぐに国内を巡り、囚人の多くを赦免しました。唐や倭との外交を保ちながら、新羅に対しては戦果を上げ領土を拡大。一時的に百済の威信を回復させました。

当初の義慈王は父・武王の政治を引き継ぎ、百済の再興を目指した有能な王でした。

権力集中と猜疑 ― 改革は独裁へと変質

ところが新羅に負け初めた十数年後には状況が一変します。

義慈王は贅沢と享楽に溺れ忠臣・成忠(せいちゅう)を処罰。異母弟・翹岐(きょうき)や沙宅智積(さたくちせき)ら有力貴族を追放するなど、反対勢力の粛清に乗り出しました。

その背景には、貴族中心の政権を改めて王権を強化しようとする意図があったと思われます。でもこの強権的なやり方が裏目に出て、国政は混乱。忠臣を失った王は孤立しました。

結果として、百済の中枢は「王に従う者だけが昇進する閉鎖的な体制」へと変わっていきます。改革の理想は権力の私物化に変わり、本当に国を守る者がいなくなってしまったのです。

滅亡の責任:義慈王は「無能な王」だったのか?

660年。唐・新羅の軍が百済へ侵攻します。

このとき義慈王は家臣たちの進言に耳を貸さず、戦略判断を誤りました。白江では唐軍を迎え撃つ策を採らず、将軍・階伯(ケベク)に無理な出陣を命じ、彼を戦死させてしまいます。

この時点で王は「成忠の言葉を用いなかったことを悔やむ」と嘆いたとされます。忠臣を失ったことを後悔しましたが、もはや国を立て直す力は残っていませんでした。

彼の無能さは知恵の欠如ではなく、耳を塞いだことにありました。聴くべき声を失った王国は滅びの道を歩んだのです。

中国・日本の史書が伝える義慈王像

- 史料名 義慈王の描写 評価

- 三国史記:初期は孝行で仁徳ある王、後期は酒色に溺れる暴君

- 旧唐書: 唐に朝貢するが、皇帝の言うことを聞かずわがままに振る舞う王

- 日本書紀: 初期は使節派遣。後に翹岐らを追放。百済の乱れを強調・独裁・猜疑的な王

このようにどの史料にも共通するのは、「義慈王は初め賢く、後に乱れた」 という評価です。それぞれの立場から書いているので、義慈王を一方的に貶めている可能性もありますが。

百済が王と貴族が強調しながら当地していた国ですが。義慈王は貴族たちをうまくまとめられず、負けが続くと反対するものを粛清、強権的になってしまったといえます。

ドラマ『ケベク』と史実の違い

韓国ドラマ『階伯(ケベク)』に登場するウィジャ王(義慈)は、史実の義慈王とはかなり違う人物像で描かれています。

史実の義慈王が「猜疑心と享楽に溺れて国を滅ぼした王」と伝えられるのに対し、ドラマでは「理想を抱きながらも時代に押しつぶされた」として描かれます。その違いを知るとドラマ『階伯(ケベク)』が更に楽しめると思います。

善花王妃の息子として生まれたウィジャ

ウィジャは百済王・武王と善花王妃の間に生まれます。幼少期から才知に優れた少年でした。しかし権力を握る沙宅(サテク)一族の策略によって、母・善花王妃は追い詰められ自ら命を絶ちます。

母の死をきっかけにウィジャの心の中には深い闇が生まれました。彼は沙宅王妃を「母」と慕うふりをし、無能な王子を演じて生き延びることを選びます。

父・武王との確執:沙宅氏打倒の悲願

父・武王もまた沙宅氏の勢力を抑えきれず苦しんでいました。ウィジャは父をも欺いて生きてきましたがムジン将軍との再開。王位を狙う意思を明らかにします。武王とともに、沙宅一族を排除する武王の計画を立てますが失敗。

ウィジャ自身も命を落としかけます。この時、ムジン将軍がウィジャとケベクを救うために自ら命を差し出しました。ウィジャはその意志を継ぎ、彼を自らの手で刺して助けるという、苦渋に満ちた決断を下しました。

この出来事はウィジャを「冷徹な策士」へと変える転機となります。

ウンゴとの出会い: 復讐の同志として

ウィジャはその前から名門貴族モク・ハンビョクの娘であるウンゴ(恩古)と出会っていましたが、彼女もまた父を沙宅氏に殺された復讐者。二人は同じ目的のもとで手を取り合い、復讐と野望を共有する関係へと発展します。

ウィジャはあえて「女好きな放蕩王子」を演じ、沙宅氏の警戒をかわしながらウンゴとともに裏で反乱の準備を進めます。恋愛感情よりも、政治的な信頼と復讐の情念が二人を結びつけていました。

ドラマのウィジャにとって、ウンゴは“愛する女性”であると同時に“運命の共犯者”でした。

ケベクとの確執と和解

一方で、将軍ケベクはウィジャを父の仇と誤解し長く敵視します。しかしウィジャが沙宅氏に立ち向かう理由を知ると二人は和解。共闘関係を結びます。

ウィジャ・ウンゴ・ケベク――三人はそれぞれ異なる立場から沙宅氏を狙い、ついに宿敵を倒します。

「我らが守りたかったものは、同じ国だった」

三人の共闘は、ドラマ最大の感動的瞬間です。

王位と裏切り

沙宅氏滅亡。その後、ウィジャは王になりました。

しかし、権力の座についた彼は次第に変わっていきました。

ウンゴを強引に王妃に迎えたものの、それは独善的な欲望でした。

ケベクは宮廷の腐敗を嫌い地方に去ります。

友情は壊れ、理想は失われ、ウィジャは孤独な王として、かつての敵と同じ道を歩み始めてしまいます。

ここから先の展開は百済は唐・新羅連合軍に敗れ滅亡。彼らも史実と似た末路をたどります。

ドラマが描いた「もう一つの義慈王」

史実の義慈王は、忠臣を失い、酒色に溺れて国を滅ぼしたとされます。

しかしドラマ『ケベク』のウィジャは、

理想のために仮面をかぶり、最後にその理想に呑まれて滅びた王なのです。

コメント