サテク妃は韓国ドラマ『階伯(ケベク)』に登場する印象深い人物です。そのモデルとなった史実の人物が、百済第30代・武王の正妃「沙宅王妃(さたくおうひ)」です。

彼女は名門沙宅氏の出身で、仏教信仰に厚く、百済最大の寺院・弥勒寺の建立にも関わった実在の王妃でした。

本記事では、弥勒寺出土の舎利奉安記に刻まれた銘文をもとに、沙宅王妃の実像とその時代背景、そしてドラマとの違いを詳しく解説します。

この記事でわかること

- 沙宅王妃(サテク妃)が実在した根拠と出土した舎利奉安記の内容

- 善花公主との違いと伝説の由来

- 義慈王との母子関係に関する諸説

- 王妃の没年をめぐる642年説・655年説の考察

- ドラマ『階伯』で描かれるサテク妃との違い

沙宅王妃とは?

沙宅妃(サテクひ)はドラマ「ケベク」に登場する印象深い人物ですね。

彼女は実在した人物で。百済第30代国王 武王の正妃です。武王といえば百済が最も華やかに文化を花開かせた時代の王。その正妃の沙宅王妃も仏教を信仰して支援する人物でした。

沙宅王妃の実家 沙宅氏(サテク)は百済八大貴族のひとつ。彼女の父 沙宅積徳(サテク・チョクトク)は「佐平」という高位の官職にあり政治の中心にいる人物でした。

興味深いのは彼女の存在が弥勒寺の発掘によって裏付けられたことです。

沙宅王后ゆかりの 彌勒寺址 石塔(復元)

弥勒寺は百済でも有数の仏教寺院、かつては善花公主が建てたと言われていました。

ところが2009年に発見された金銅製の「舎利奉安記」の銘文には建立を願った人物として「沙宅王后」の名が刻まれていました。彼女が信仰心の厚い王妃であったことがわかります。

ドラマでは策略家として描かれるサテク妃ですが、史実では“信仰によって国を導こうとした女性”だったのかもしれません。

次に史実の沙宅妃はどのような人物だったのか紹介します。

弥勒寺の発見:王妃が刻まれた金制舎利奉安記

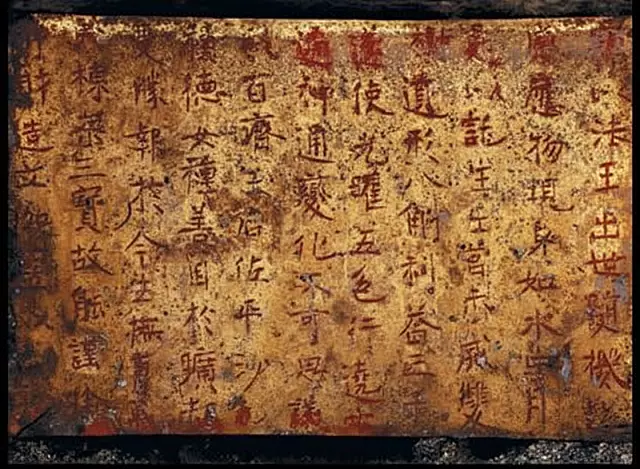

2009年、韓国・全羅北道益山市の弥勒寺址石塔内部から、金製の舎利奉安記が発見されました。

金制舍利奉安記

その銘文にはこう刻まれています。

「我百濟王后 佐平沙宅積德女」

出典:『金制舍利奉安記』

私は百済の王妃、佐平・沙宅積徳の娘です。

この発見の意味は大きくて、武王の王妃が“沙宅積徳の娘”つまり沙宅王妃が実在した可能性が強くなりました。

碑文の日付「己亥年(639年)」は彼女がこの年に弥勒寺を建立・舎利を奉安したとする根拠ともなっています。

また碑文には「我百濟王后佐平沙宅積德女種善種善因於曠劫…」とありますが。「沙宅積德女」に続く「種善」は「王妃の名ではないか」とする説(京畿大学・孫煥日教授)と、「“善因を積む”という仏教的表現である」とする説(東国大学・金相賢教授)が存在します。

現在では「仏教的表現」説が有力で、沙宅王妃=名は不詳、沙宅積徳の娘とするのが一般的です。

王妃の名前そのものは碑文では確認できないものの、確かに沙宅積德の娘が武王の王妃だったのです。

碑文の日付「己亥年(639年)」から沙宅王妃がこの年に弥勒寺を創建し舎利を奉納したと考えられています。

善花公主(ソンファ公主)は物語の人物だった

『三国遺事』には、百済の武王が新羅の真平王の三女・善花公主(ソンファ公主)を妃に迎えたと記されています。

でもこれは13世紀の高麗時代に編纂された「薯童説話」の中だけの設定です。

物語では青年の薯童(のちの武王)が歌を流して王女との関係をでっちあげ百済へ迎えるという恋愛譚として描かれます。

2009年の弥勒寺発見で「弥勒寺を建立したのは沙宅王妃」と確認され、

善花公主=架空の存在、沙宅王妃=実際の王妃とわかりました。

つまり、

善花公主は民話の中に登場する物語上の存在にすぎず、歴史上の王妃とはいえないのです。

沙宅王妃は義慈王の母なのか?

沙宅王妃が武王の妃なのは確実としても。武王の太子である義慈の母は誰でしょうか?

残念ながら『三國史記』には義慈の母は書かれていません。

今のところ現存する史料で義慈の母にふれているのは日本書紀の皇極元年2月の記事。

今年正月,國主母薨。

(今年の1月に国王の母が亡くなった)出典:『日本書紀/卷第廿四』

のみ。でも、ここにはただ「国王の母」としか書かれていので。これでは誰なのかわかりません。

皇極元年(642年)に亡くなった「国主母」が王妃とすれば、639年までは生きていた沙宅王妃の可能性は高いでしょう。

しかも王室の場合「母」と呼ばれていても生母とは限りません。王妃であれば立場上は王子の母とされるからです。

ここでいくつかのパターンが考えられます。

国主母=義慈の生母 の場合

- 生母は王妃=◯沙宅王妃

- 生母は王妃だがすでに他界、今の王妃とは別人。=✕沙宅王妃

- 生母は側室:=✕沙宅王妃

国主母=義慈の生母ではない場合

義慈王は血のつながっていない人物を母と呼んでいた場合です。

国主母というからには太后レベルの人物のはず。

直前まで王妃だったのは沙宅王妃でしたから、ここで亡くなったのは沙宅王妃の可能性が高いです。となると沙宅王妃は義慈王の生母ではないことになります。

と、いくつかのパターンが考えられますが。いずれも決定打がないので沙宅王妃は義慈王の母かどうかはわからないのです。

ただ、ひとつだけ確かなのは義慈王の母は善花公主ではないことです。

『日本書紀』に見る沙宅王妃の没年:642年説と655年説

皇極元年に百済で粛清があった?

沙宅王妃の没年をめぐっては、長らく642年説が知られていました。

『日本書紀』皇極天皇元年の条には次のような記述があります。

- 2月2日、前年11月に大佐平智積が死んだ。今年1月。百済王の母が薨じた。王弟の翹岐、その同母妹4人、内左平岐味、高官40人を島流しした。と報告を受ける。

- 2月24日、翹岐を呼んで安曇山背連の家に住まわせる。

- 4月、大使 翹岐が帝に謁見。

- 5月、翹岐の子と従者が死んだ。

- 6月、百済の使者大佐平智積が来て朝廷で宴会

智積は翹岐と会って挨拶 - 8月、百済の使者が帰った

従来の解釈

以上の内容から従来は

- 義慈王は即位後まもなく沙宅王妃が死亡すると翹岐や高官を追放した。

- だから沙宅王妃と義慈王は実の親子ではない。

- 翹岐は沙宅王妃の子である。

と考えられてきました*)。

参考文献

*):著・南廷昊,訳・植田喜兵成智,「百済武王の王妃と義慈王の生母に関する考察」,学習院大学国際研究教育機構研究年報2号.

皇極元年説の矛盾:実は斉明元年の事件?

でもこの記述には明らかな矛盾があります。

前年に死んだはずの智積(沙宅智積)が、6月に倭国にいるのです。

それに島流しになった者がわずか1ヶ月ほどの間に使者として倭(日本)にいるのはどう考えればいいのでしょうか?

確かに、追放=日本への人質と考えることもできますし。事実そういう扱いを受ける王子はいます。そういう人たちは日本では客人扱いを受けていたので、追放や人質のイメージとは程遠いです。

でも智積が生きてるのが辻褄があいません。

それに義慈王の即位当初は恩赦をしたり民を視察したりと恩情ある王として振る舞っていました。この時期に王子や高官40人を含めた大量粛清は考えづらいのです。

義慈王の暴君化は655~656年ごろが有名。この頃は三国史記でも臣下が粛清されていることが書かれています。

そこである仮説を立ててみました。

なので後世の史官が記録を間違って書いた。

翹岐が島流しになった年は斉明元年(日本書紀の記述)。

皇極元年の翹岐の島流しはなかった。

というもの。

とすると斉明元年は655年。義慈王暴君化の時期とピッタリ一致するのです。

島流しが655年なら、日本で暮らしていた翹岐がどこかで使節とともに百済に戻っていることになり。今度は本当に島流しになった。と考えることができます。

となると、沙宅王妃の没年は642年ではなく655年頃となります。智積の死亡年も矛盾ありません。

沙宅王妃の死と百済滅亡の連鎖

つまりこの仮説では歴史はこうなります。

- 654年。大佐平 沙宅智積が死亡。

- 655年。沙宅王妃が死亡。

すると百済王室では義慈王の暴走が始まる。

王弟・翹岐の追放、同母妹の女子4人が追放。内左平岐味と高官40人の追放。(出典:日本書紀) - 655年。義慈王は豪華な建築物を立てたり贅沢を好むようになり。

- 656年。宮中で酒色に溺れ、臣下・成忠の諫言を聞き入れず投獄。この後、王を正す者はいなくなり。

- 657年。王の庶子41人を佐平に任命。

(出典:三國史記)

こうして義慈王は対立する勢力を排除すると自分の思い通りに人事を行い、独裁化が始まりのではないでしょうか。

これらの事件が続いたのち、660年に百済は唐・新羅連合軍に滅ぼされます。

沙宅王妃は百済の支えだった?

沙宅王妃の死が655年だとすると、その後の義慈王の乱れと百済の混乱、滅亡が一気に繋がるのです。

今まで義慈王晩年の暴走は新羅との戦いで負けてやる気を失ったから。と言われていましたが。それだけではなかったことになります。

沙宅王妃の死後、百済は精神的支柱を失い滅亡へとつき進んでいったのではないか?という仮説が成り立つのです。

沙宅王妃はドラマに描かれたような悪女ではなく。むしろ義慈王の暴走を止める役目をしていたのではないでしょうか?

もちろんこれは今主流の学説とは違いますが。こうした可能性も考えられますし。むしろ百済滅亡への流れがより納得しやすくなると思います。

ドラマのサテク妃と史実の沙宅王妃の違い

ドラマ『階伯(ケベク)』に登場するサテク妃は「百済を動かす」と言える存在でした。

王よりも強い発言力を持ち、時には秘密結社を使い敵を排除。策略と権力で宮廷を動かしていきます。主人公ケベクやウィジャ、武王の前に立ちはだかる大きな存在でした。

それでいてムジン将軍への恋心や、ウンゴに寄せる信頼など。息子は器が小さいと思いつつも王位につけたいと思う親心など。人間的な弱さも持っていました。

でも史実の沙宅王妃(サテク王妃)は、まったく違います。

以下に、ドラマと史実を並べてみましょう。

| 観点 | ドラマのサテク妃 | 史実の沙宅王妃 |

|---|---|---|

| 身分 | 武王の2番目の妻。 のちに王妃となる。 |

武王の正妃。 |

| 父 | サテク・チョクトク(沙宅積徳) | 沙宅積徳。 弥勒寺の舎利記に名が刻まれている実在の人物。 |

| 子 | キョギ(翹岐)の母。ウィジャ(義慈)と対立。 | 不明。 義慈王、翹岐との関係も不明。 |

| 性格 | 策略家・冷静で権力を握る女性。 | 仏教信仰に厚く、弥勒寺を建立した。 |

| 政治との関わり | 王を凌ぐ発言力を持ち、敵を排除。為済団という秘密組織を操る。 | 政治への直接的介入は記録されていない。宗教事業(弥勒寺建立)を支援。 |

| 恋愛要素 | ムジン将軍(ケベクの父)に恋心を抱く。 | 恋愛の記録はない。 |

| 対立関係 | 善花(ウィジャの母)を追い詰めて死に追いやる。 | 善花公主は伝説上の人物。史実では存在しない。 |

| 終焉 | 武王の時代。18話で一族もろとも追放される。 | 義慈王の時代。642か655年頃に没したと推定。 |

ドラマのサテク妃は、史実の王妃「沙宅王妃」をモデルにしていますが。彼女の名を借りた別人として描かれています。

史実の沙宅王妃には恋愛・暗殺・陰謀の記録はなく、弥勒寺を建立した仏教の信仰者。

ドラマでは「為済団」や「ウィジャとの対立」「ムジンへの恋心」などが追加され、一人の女性としての感情と権力欲を象徴する存在になっています。

まとめ

ドラマ『階伯(ケベク)』のサテク妃は、権力を操る冷徹な女性として描かれますが、史実の沙宅王妃はまったく違う存在です。

実際の彼女は百済王・武王の正妃、名門沙宅氏の娘。弥勒寺舎利奉安記によって、沙宅王妃(サテク妃)は実在した王妃であると確認されました。弥勒寺を建立し、仏教を支えた信仰深い王妃でした。

息子が誰かはわかりません。義慈王、翹岐の可能性はありますが、確かなことはわかりません。

ドラマ「ケベク」では悪役として描かれますが、歴史上はそのような記録はありません。

コメント