ドラマ『階伯(ケベク)』で描かれる英雄ケベクは実在の人物です。7世紀中ごろに百済を守るために戦った将軍でした。『三国史記』には、唐・新羅連合軍と戦い黄山伐で戦死した「 階伯」の名が記されています。

しかし彼の出自や家族はわからない部分も多く、「妻子殺害」の逸話にはさまざまな解釈が存在します。この記事では、史料に基づいて“史実のケベク像”をわかりやすく解説。ドラマとの違いを明らかにします。

この記事でわかること

- ケベク(階伯)が実在した人物である根拠

- 史料に記された階伯の官職と身分

- 妻子殺害エピソードの真偽とその解釈

- 黄山伐の戦いでの最期とその意義

- ドラマ『階伯』の創作部分と史実の違い

ドラマの英雄“ケベク”は実在した?

ドラマ『階伯』で描かれるケベクは本当に実在したのでしょうか。

はい、ケベクは確かに実在した人物です。『三国史記』には「百済の将軍 階伯(ケベク)、死士五千を率いて唐・新羅連合軍と戦い、黄山伐で戦死す」と記されています。

達率(第4位)という高い感触を持つ上級将軍でした。出自や生年、家族などの詳細は不明ですが伝説ではなく、歴史に名を残した実在の人物です。出陣前に「妻子を殺した」という記述も『三国史記』にあります。

ドラマで描かれるケベクは人間味あふれる英雄です。

義慈王との友情と対立、王妃ウンゴへの想い、妻チョヨンとの絆。これらはすべて史実には存在しません。ドラマの創作です。彼の記録は少ないためドラマにするとどうしても創作部分が多くなるのです。

この記事では限られた資料をもとにできる限りの史実のケベク像をあぶりだしたいと思います。

百済末期の情勢と階伯(ケベク)の登場

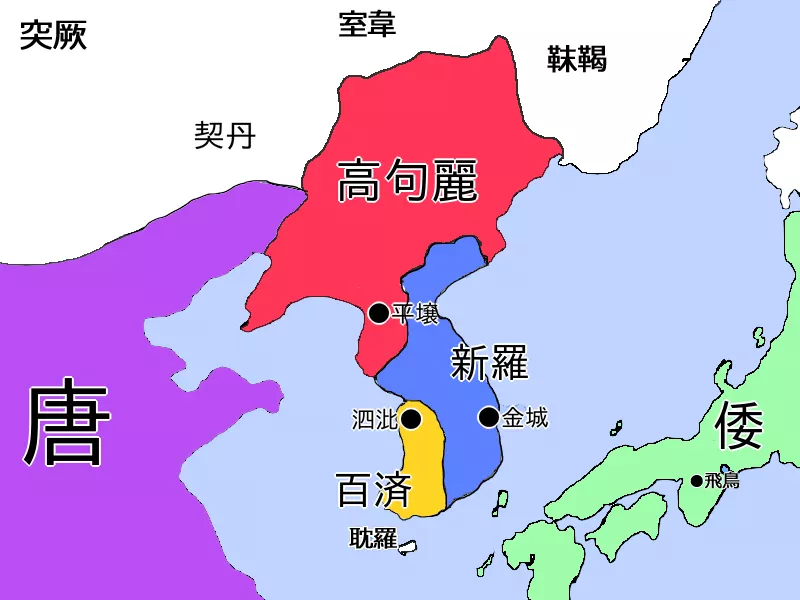

660年ごろの東アジア

7世紀の朝鮮半島では高句麗・百済・新羅の3つの国が争っていました。

百済は義慈王のもとで一時的に勢力を伸ばし、新羅の要地・大耶城などを奪うなど攻勢に出ました。しかし王都では豪族間の対立が激化し、政治は急速に混乱します。

新羅は当初、高句麗との同盟を試みましたがうまくいかず、最終的に唐の助けを借りることにしました。

そして唐と新羅の軍が百済に攻め込んできました。そのような混乱の中、ケベクは一人頭角を現します。

出自はよくわかりませんが、戦場での勇猛さと統率力が評され、百済を支える将軍として抜擢されたのです。

史料から見る 階伯(ケベク)将軍の史実

階伯(ケベク)のプロフィール

| 名前 | 階伯(ケベク、かいはく) |

| 所属国 |

百済

|

| 時代 |

7世紀中ごろ(義慈王の治世・641〜660年)

|

| 地位・官職 |

達率(たっそつ)

百済の上級官位のひとつ。将軍に相当。 |

| 生年 |

不詳

|

| 没年 |

660年

|

| 死因 |

黄山伐の戦いで戦死

|

| 主君 |

義慈王

|

| 家族 |

妻と子がいたとされるが名前は不明。

|

ケベクの地位は?

しかし、達率(たっそつ)という16ある百済の官職のうち上から4番目の上位職についていました。達率は上級の将軍クラスの人がなる官職。朝廷で政策決定に関わるほどではなありませんが、地方軍や現地の部隊を率いる権限を持ちます。

ケベクの素性は?

ケベク(階伯)は百済末期の将軍で、『三国史記』に名が残る実在の人物です。生年や親は不明。どのような身分のどのような一族なのかもわかっていません。

当時は豪族の力が強い時代。ケベク(階伯)がどの一族だったかも不明です。

扶余姓ではないので王族ではありません。中央で政治を行う八大豪族でもなかったようです。

でも達率という高い地位にいるので、豪族の一員だったと考えられます。おそらく地方有力者で功績を重ね中央の「達率」に昇進した地方豪族だったのでしょう。

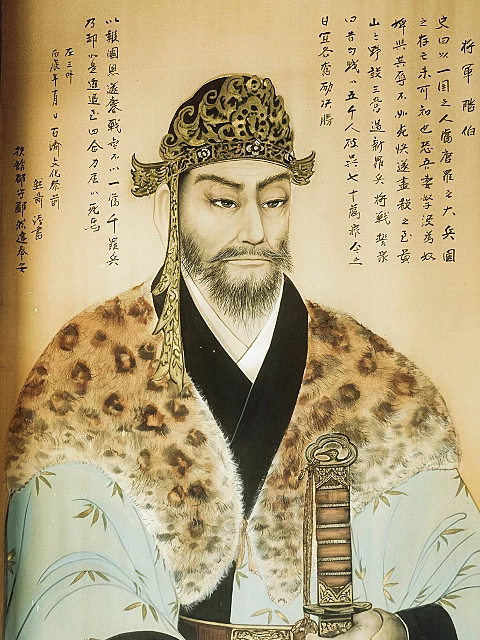

現代人によって描かれた階伯の肖像画

階伯(ケベク)将軍

著者不明Unknown author, KOGL Type 1, via Wikimedia Commons

これの元になった絵は1951年(朝鮮戦争中)に大韓民国陸軍士官学校で描かれたものです。

「王族説」について

一部のネット記事では「ケベクは王族の子孫だった」とする説が紹介されます。根拠として、地理書『大東地誌』に見える地名「皆伯県(現在の京畿道高陽市に比定)」と、ケベク(階伯)の名の音が似ているので“皆伯(地名)=階伯(人物)=王族分封地の姓”と連想する主張が挙げられます。

この説が採用できない理由

- 史料に出自記述がない:『三国史記』『三国遺事』『旧唐書』『日本書紀』のいずれにもケベクを王族とする記述は存在しません。

- 地名と人物名の混同:「皆伯県」は行政地名で、人物系譜を示す証拠ではありません。文字も由来も異なります。

- 学術的裏づけの欠如:査読論文等で系譜学的に立証された研究は確認できません。連想レベルの仮説です。

- 百済王族の名乗りとの不一致:百済王族は一般に「扶余」姓で記録されますが、ケベクにその表記はありません。

妥当な結論

現在入手できる史料と制度から判断すれば、ケベクは豪族出身の将軍(達率)とみなすのが最も自然です。王族説は一次史料にも学術研究にも根拠が乏しく採用しません。

参考:『三国史記』巻第三十二 百済本紀第二/『周書』列伝・百済伝(官等制)/『旧唐書』百済伝(百済滅亡の外部記録)

ケベクの妻子殺害は本当にあったのか?

ケベク出陣前の悲劇

唐・新羅の連合軍が侵攻した660年、階伯(ケベク)は黄山伐の地で五千の兵を率い、国の命運をかけて戦いました。その出陣前に妻子を自らの手で殺したとされます。

ドラマ『階伯(ケベク)』でも最も心に残る場面のひとつが妻チョヨンとの別れでした。

階伯(ケベク)の妻子殺しは12世紀に編纂された朝鮮半島最古の正史『三国史記』には、次のように書かれています。

曰:「以一國之人 當唐、羅之大兵 國之存亡 未可知也。恐吾妻孥 沒為奴婢 與其生辱 不如死快」遂盡殺之。

出典:三国史記 卷四十七 列傳 第七 階伯

階伯は言った。『一国の人間だけで唐と新羅の大軍に立ち向かっている。国の存亡はまだわからない。恐らく妻や子が奴婢となり、辱めを受けることになるだろう。生きて恥をかくよりは、死んだほうがましだ』そして妻子をすべて殺しました。

「妻子殺害」は歴史の史料に書かれている出来事。そのためケベクは“忠義と悲劇”の象徴として描かれてきました。

でも、この記述をどう受け止めるかは時代と国によって違います。

本当に妻子殺しはあったのか?

この記述がある『三国史記』は百済滅亡から約500年後の高麗時代に 新羅出身の史官で儒学者の金富軾(キム・ブシク)によって編纂されました。

当然、新羅に都合のよい記述や儒教的な忠義思想の影響も混じっている可能性はあります。でも、だからといって妻子殺害を否定する根拠は存在しません。

『日本書紀』や『旧唐書』など他の史料に階伯の名や妻子殺しの場面が出てこないのは、 単に外国の史書が外国の将軍個人までわざわざ書かない(あるいは知らない)から。 それ自体は史実性を疑う理由にはなりません。

なので、妻子殺害の場面は現段階では「史料に明確に記載された事実」として尊重するのが妥当です。

一方で「妻子殺害は架空」とする説も存在

現代の韓国ではこの逸話を「作り話」と考える説があります。

妻子殺し架空説の根拠は以下の通り。

しかし、このような階伯の伝説は、後に新羅によって作られたという見解もある。すなわち、階伯のような忠臣がいたにもかかわらず、義慈王の無能さを際立たせることで、羅唐連合軍による百済の滅亡に正当性を与えるためである。

ですが。本当の理由は

という感情的な違和感からです。

現代の韓国では教育や文化事業の中でケベクを“忠義の英雄”として扱う際、妻子殺害の部分を削る傾向があります。

でも、これらは史料に基づく証拠ではなく 「そうであってほしい」という感情的な後付けの設定に近いものです。

学術的には「否定説もあるが、根拠は薄い」と考えるのが妥当です。

結論:史料を尊重しつつ、解釈の幅を認める

今のところ最も事実に近いと思える理解は次の通りです。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 史料の記述 | 妻子殺害を明記(史料:『三国史記』) |

| 他史料 | 階伯は登場しない(外交史料の性格による) |

| 架空説 | 韓国国内の感情的再解釈に基づく。史料的根拠なし。 |

| 妥当な結論 | 妻子殺害は「あった可能性も、なかった可能性もある」が史料上は「あり」とされる。 |

| 史料尊重姿勢 | 史料を尊重しつつ、解釈の多様性を提示する。 |

階伯(ケベク)の最後:黄山伐の戦い

唐と新羅の軍が百済に迫る

高句麗と百済に追い詰められた新羅は唐に救援要請。その結果、660年。唐の高宗は蘇定方(そていほう)を総司令に任命して兵13万を派遣。

新羅の武烈王 金春秋(キム・チュンチュ)は金庾信(キム・ユシン)を総司令として5万の軍を率い、唐軍と同時に百済へ進軍します。

百済は義慈王のもとで対策を協議します。ところが唐軍を先に迎え撃つか新羅軍を防ぐかで意見が割れ、防衛方針を立てられませんでした。

こうしているうちに唐・新羅連合軍はすでに百済の防衛線を突破、王都・泗沘へ迫ります。義慈王は急ぎ階伯(ケベク)将軍に黄山伐の防衛線を築かせました。

戦況 : 五千の兵で五万の新羅軍に対抗

階伯(ケベク)は死を覚悟した兵5,000を選び黄山伐の丘陵地に三つの陣を敷いて迎え撃つことにします。

そして彼は出陣前に妻子を手にかけたした。

8月20日、新羅の金庾信率いる5万の軍が黄山伐に到着。

最初の2戦では新羅側が押し切れず、金庾信の甥・金反屈(キム・バングル)が戦死。さらに3、4戦目では若き武将・官昌(クァンチャン)が突撃して戦死し、その勇敢さが軍全体の士気を高めました。

連続戦闘の末、5度目の総攻撃で新羅軍がついに百済軍を包囲。

ケベクは奮戦の末に戦死、百済軍は壊滅したのです。

遂鏖戰,無不以一當千,羅兵乃卻。如是進退,至四合,力屈以死。

出典:三国史記 卷四十七 列傳 第七 階伯

日本語訳

こうして激しい戦いを繰り広げ、誰もが一騎当千の働きを見せ新羅軍を退けました。しかし、このような進退を四度繰り返した後、ついに力尽きて戦死したのでした。

戦いの結果:百済滅亡と降伏する貴族たち

黄山伐での敗北により百済の防衛は完全に崩壊。唐軍は西から王都・泗沘へ進軍し百済はその年のうちに滅亡しました。

戦後、中央の貴族であった沙宅智積(サテク・チジク)や常永(サンヨン)らは降伏。

新羅は降伏者に対して一定の官職を与えています。一方、階伯(ケベク)と共に戦った将兵のほとんどは戦死しました。

戦いの意味: 滅びゆく国を背負った地方豪族の戦い

黄山伐の戦いは規模は小さいかもしれませんが。国の崩壊を象徴する事件でした。

当時の王族や中央豪族の多くはすでに唐への降伏を選んでいました。ケベクが率いた5,000の兵は中央軍ではなく彼の勢力圏。つまり地方豪族の兵と考えられます。

義慈王や宮廷が機能しなくなった中、ケベクは自分たちの領地を守る責任を背負い、

“国家”よりも“共同体”としての百済を守るために戦った可能性が高いです。

その戦いは政治的な忠誠ではなく、自分たちの生活を守るための戦いだったと言えるかもしれません。

ドラマ『階伯』と史実の違いを徹底比較

ドラマ『階伯(ケベク)』は史実をもとにした作品ですが。実際には多くの人物設定や人間関係が脚色されています。ストーリーはほぼ99%作り話といってもいいくらい史実と違います。

韓国ドラマ『階伯(ケベク)』

出自と人物像の違い

ドラマではケベクは将軍ムジンの息子として生まれました。

幼少期は貧しい生活を送りながら、のちに王子義慈と出会うという設定です。しかし史料にはムジンという将軍の存在は確認されず、ケベクの家系も不明です。

『三国史記』によれば、彼は達率(第4位)の官職にあった人物で王命を受けて唐・新羅連合軍と戦った将軍としてのみ記録されています。

つまり史実のケベクは身分の高い豪族であり、新羅の奴隷兵だったという描写は創作です。

流刑・奴隷設定

ドラマではケベクが政争に巻き込まれ流刑され、新羅の奴隷兵として生き延びるという展開があります。これは完全な創作です。

史料ではケベクが百済の支配層から外された形跡は確認できません。

沙宅一族と朝廷の描写

ドラマでは沙宅王妃が政治を牛耳り王を傀儡化しています。実際の沙宅氏も百済末期の有力豪族の一族。確かに王族と婚姻関係を結んでいましたが“朝廷を乗っ取った一族”としての記録は史料にはありません。王妃が政務を主導したという描写も確認されていません。

義慈王・恩古との関係

ドラマの大きな軸である「ケベク・義慈・恩古の三角関係」は完全な創作です。

史料ではケベクと義慈王が個人的に対立した記録はなく、あくまで王の命令を受けて出陣した将軍として描かれています。

『日本書紀』には義慈王の王妃として「恩古(おんこ)」の名が登場します。これがドラマの恩古(ウンゴ)のモデルです。『三国史記』では王妃の名が記録されていませんが、百済王族や高官が日本へ亡命していた事情を考えると日本書紀の方が王妃の名については一次的な情報源である可能性もあります。

「恩古」という名は創作ではなく、史実に登場する可能性がある人物と見ることもできます。ただし、ケベクとの恋愛関係や三角関係は史料には存在しません。

史実には存在しない「三角関係」

ドラマ『階伯』では、ケベクは義慈王と政治的にも感情的にも対立する人物として描かれています。

かつて志を共にした二人が、王妃ウンゴをめぐる三角関係をきっかけに疎遠になり、やがては敵同士のような立場になります。でも、ケベクと義慈王の対立は史料にはまったく存在しません。

ドラマ『階伯』は史実をモデルにはしていますが。ストーリーはほとんどが架空。エンタメ作品として成立させるために大胆な創作を行っています。ドラマは史実よりも、人間ドラマが強調された作品になったといえるでしょう。

まとめ|百済とともに滅びたケベク将軍

ケベクは百済の最後を見届けた将軍でした。百済の最後を象徴する人物ともいえます。史書では義慈王の命を受けて唐・新羅連合軍と戦い、黄山伐で戦死したとだけ記されています。出自や性格、妻の名さえも残らず、記録の上では“忠臣の最期”として終わる存在です。

でもドラマ『階伯』はわからな部分を想像力を膨らませ人間ドラマとして描きました。父との絆。王妃ウンゴとの関係。義慈王との友情と対立、妻チョヨンの存在。これらは史実にはない創作ですが、史料のない部分を想像で補うことでただの敗軍の将ではなく、信念を貫いて生きた“最後の百済人”としてよみがえったといえますね。

よくある質問(FAQ)

Q. ケベク将軍は本当に実在したのですか?

A. はい。『三国史記』に「百済の将軍」として登場し、660年の黄山伐の戦いで戦死したと記録されています。

Q. 妻チョヨンは史実の人物ですか?

A. チョヨンはドラマ『階伯』のオリジナルキャラクター。史料には名前が登場しません。ただし正史『三国史記』にはケベクが出陣前に妻子を殺したという記述があり、チョヨンはその逸話をもとに創作された人物です。

Q. ケベクが妻子を殺したという話は本当ですか?

A. 『三国史記』にははっきりとそう書かれています。編纂者は新羅にルーツをもつ史官で儒教的な忠義の美徳を強調して書いた可能性もありますが。なかったと言える根拠もなく。戦時下の極限状態ではあっても不思議ではありません。「あった」とも「なかった」とも断定できません。

Q. 黄山伐の戦いはどこで起きましたか?

A. 現在の韓国・忠清南道扶余(プヨ)付近です。川と丘陵が入り組んだ地形で、ケベクはこの地を利用して防衛戦を展開しました。現在は「黄山伐古戦場」として史跡指定されています。

Q. ケベクの死後、百済はどうなったのですか?

A. ケベクの戦死後、百済は滅亡しました。生き残った遺臣たちは倭国(日本)に救援を求め、後に白村江(はくすきのえ)の戦いにつながります。

コメント