淑妃 文繡(ぶんしゅう)は清朝最後の皇帝 宣統帝 愛新覚羅 溥儀(あいしんかくら・ふぎ)の側室です。

清朝が帝政を失った後に妃になり。紫禁城を出て天津で暮らしました。でも溥儀との生活はうまくいかず離婚します。

「刀妃革命」と呼ばれる離婚騒動を起こし、自らの意志で皇帝のもとを去っていきました。

その後、教師として暮らしましたが世間の厳しい目にさらされ職を転々としました。最後は貧しい暮らしの中、亡くなったといいます。

清朝最後の皇妃・文繡(ぶんしゅう)について紹介します。

【この記事でわかること】

- 文繡の出自と幼少期。

- 清朝末期の皇室制度と溥儀との政略結婚

- 天津での孤独な宮廷生活と「刀妃革命」の真相

- 離婚後の平民としての生活と再婚、そして早すぎる死

- 文繡が近代中国の女性として示した意志と象徴的な存在

文繡(ぶんしゅう)

いつの時代の人?

- 姓:額爾徳特(エルデト)氏

- 名:文繡(ぶんしゅう)

- 幼名:大秀

- 称号:淑妃

- 地位:側室、第二夫人。

- 旗籍:蒙古八旗 鑲黄旗

- 生年月日:1909年12月20日

- 没年月日:1953年9月17日

- 享年:43歲

家族

- 父:端恭

- 生母:蒋氏

- 夫:愛新覚羅溥儀、劉振東

- 子供:なし

清王末期から中華人民共和国初期の人物です。日本では明治から昭和になります。

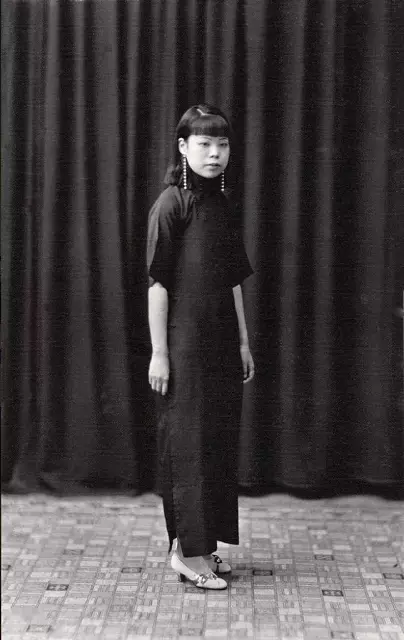

文繡の写真

1922年当時。清朝の旗袍を着用した文繡の写真。結婚直後の様子。

清朝の伝統衣装を着た文繡(1922年)

出典:wikipedia:A photograph of Concubine Wenxiu, the consort of Emperor Puyi

文繡(ぶんしゅう)のおいたち

実家は没落したモンゴル貴族

文繡(ぶんしゅう)はモンゴル人。実家は蒙古八旗のエルデト(額爾徳特)氏。

清の順治元年(1644年)にドルゴンとともに北京にやってきて北京安定門の内側で暮らすようになりました。

エルデト(額爾徳特)氏はかつては重臣を出したり有力な家でしたが。清朝末期には格式は高いものの、かつての勢いはなく。没落してました。

逆に皇后になった婉容(えんよう)の実家ゴブロ(郭布羅)氏は古くからの名家ではありませんが、裕福な家庭でした。

北京での幼少時代

宣統元年(1909年12月20日)。文繡は北京で誕生。

1912年。清朝は帝政を廃止。ですが中華民国のもとで清朝皇室は紫禁城に残ることができました。

1917年。8歳のとき、北京の私立敦本小学校に進学。子供の頃から読書が好きでした。

皇帝 溥儀の側室になる

皇后候補からの格下げ

1921年。皇帝 溥儀の妻を選ぶことになりました。

その知らせを聞いた叔父の華堪は母親の蒋氏と相談して文繡の写真を皇室に送ります。10代同治帝の側室だった敬懿皇貴妃は文繡(ぶんしゅう)を皇后候補に選びました。

ところがエルデト(額爾徳特)家はすでに没落。11代光緒帝の側室だった端康皇貴妃が反対しました。

不遇の宮廷生活の始まり

1922年。12歳のとき、文繡は溥儀の淑妃(側室)になりました。相手の溥儀は16歳でした。

文繡は、あの西太后や歴代の皇后たちが暮らした西六宮の一つ、長春宮で暮らすことになりました。毎朝、太妃や溥儀に挨拶に行った後は、長春宮に戻り扉を締めてひっそりと暮らしました。

宮中の太妃や、そこで働く使用人たちは皆、文繡の礼儀正しさを褒め称えました。

でも悲しいことに、肝心の溥儀は文繡を全く気に入らなかったのです。文繡は、清朝の最後の皇帝から、相手にされませんでした。

北京政変で紫禁城追放

1924年。中華民国でクーデター(北京政変)が発生、国内は再び内乱状態に陥りました。

このとき北京を占領した軍閥の指導者、馮玉祥(ふうぎょくしょう)たちは、「清室優待条件」を一方的に廃止してしまいます。清朝皇室はついに紫禁城を追い出されてしまったのです。

溥儀たちを受け入れてくれる場所は、当時の中国国内にはほとんどありませんでした。

天津の日本租界で新たな生活

そんな中、日本だけが受け入れを認め溥儀たちは天津にある張園という場所の日本租界で暮らし始めることとなりました。

1925年。溥儀は3階建ての屋敷に引っ越ししました。2階で婉容が暮らし、1階で文繡と使用人たちが暮らしました。

天津で暮らしていたころの文繡。

天津での文繡

中央で椅子に座っているのが文繡。周囲には伝統的な満洲人の服装の他に洋装、和服姿の人も見えます。

淑妃と皇后の「競争買い」

ところが婉容と文繡の仲はよくありません。婉容は散財するタイプでしたが、婉容が街で何かを買うと、文繡も買って張り合うようになりました。

溥儀の自伝「我が半生」では、二人の買い物を「競争買い」と表現しています。婉容と文繡の喧嘩も増えました。

文繡の孤独な生活

文繡は天津で過ごした日々を、後に寂しげに回想しています。

溥儀と婉容は二階に住んでいて、私は一階の溥儀の客間隣の部屋に住んでいました。同じ建物に住んでいても、重要な用事がない限り、お互いを訪ねることはありませんでした。

まるで街中の見知らぬ人のようでした。婉容は一日中、皇后然とした態度をとり、傲慢でした。溥儀は常に彼女の言うことを信じ、二人とも私に冷たい態度を取りました。

溥儀と私の間の愛情は、日ごとに徐々に消えていきました。

出典:Wang Qingxiang. The Last Emperor and His Five Wives(English edition). pp. Wenxiu chapter. p. 136.

文繡と婉容の仲も険悪でした。そしてある事件が起こります。

ハサミ事件と溥儀の冷たい態度

大晦日。溥儀と婉容がくつろいでいると侍従が「淑妃(文繡)がハサミで腹を刺した」と報告してきました。

溥儀は怒って「彼女(文繡)はそのやり方で人を驚かせるのに慣れている。相手にするな!」と怒鳴りました。

さすがに婉容はこの悲惨な状況を改善しようと、溥儀に皆で一緒に夕食をとるよう提案したことがありました。でも溥儀の返答は冷たいものでした。彼は「だめだ、彼女を呼ぶなら、私は食べない」と答えたのです。

宦官や一部の侍女たちも文繡が溥儀の寵愛を失っているのを知り、侮辱的な態度をとることもありました。

溥儀からは相手にされず、諍いが絶えない日々。文繡はもはやこの天津での不遇な生活に耐えることができなくなっていたのです。

ドレスを着用した文繡

刀妃革命(刀妃事件):文繡の決意と離婚

文繡は今の暮らしに絶えられなくなり、妹の文珊や知人と協力、離縁することを決意します。

妹の協力で溥儀のもとから脱出

1931年8月25日、文繡の妹・文珊が溥儀の元を訪れました。彼女は「姉が塞ぎ込んでいるので、一緒に外出して気分転換をさせたい」と伝えます。

溥儀は渋々これを認めましたが、念のため宦官に付き添うよう命じました。

文繡は外出先で、天津のホテルへ向かうと、そこで付き添いの宦官に手紙を渡し、「離縁を決意したので、溥儀に伝えるように」と言い放ったのです。

慌てた宦官は急いで溥儀に報告しました。溥儀はすぐに文繡を連れ戻すよう命じましたが、その時にはすでに文繡と文珊はホテルを去った後でした。

1931年8月25日。文珊が溥儀の元を訪れ、姉が塞ぎ込んでいるので一緒に外出して気分転換をさせたいと伝えました。溥儀は渋々認め、宦官に付き添うように命じました。

文繡はホテルに行くと、宦官に手紙を渡し「離縁を決意したので伝えるように」と言いました。慌てた宦官は溥儀に伝えました。溥儀は急いで文繡を連れ戻すよう命じましたが。そのときにはすでに文繡と文珊は去った後でした。

その後、文繡は弁護士を通じて溥儀に正式に離婚届を出しました。

新聞紙上での大論争

その後2ヶ月間、文繡は自分の考えを主張しました。家族の反対や非難、溥儀の弁護士による和解提案を無視。

でも文繡は天津地裁に溥儀との離婚を求めることにこだわりました。

親族からの非難

文繡の従兄弟の文綺はこのような内容の手紙を書き、新聞に載せました。その内容は、伝統的な価値観の強い厳しいものでした。

あなたが遜帝(溥儀のこと)に離婚を申し込もうとしていると聞いてショックを受けました。 そんなことが我が家族にできるわけがない。 我が一族は200年以上にわたって清朝に寵愛され、私の先祖と一族は4代にわたって高い地位を占めています。

たとえ虐待を受けたことが事実であっても、清家(清朝の皇帝一族)の恩に報いるために、死ぬまで忍耐強く耐えるべきだったのです。 よくもまあ、こんなことを。あなたはどうかしている、とても不条理だ!

額爾徳特 文綺

このように、文繡は親族からも激しい批判を浴びたのです。

文繡の「民国の法」による反論

でも文繡も黙ってはいませんでした。彼女は従兄弟の文綺に対抗して自分の主張を新聞に載せて反論したのです。

その要点は、以下のような現代的な内容でした。

兄(文綺)は中華民国の法律を無視して新聞上で妹(文繡)に死を選ぶことを強要しています。清朝が続いていれば清の法に従いました。

遜帝(溥儀)が宮殿を出た時、中華民国の国民になるのは嫌だと言いました。私は鋭い刃物を持って清国のために死ぬ覚悟をしました。でも遜帝は天津に来て民国の国民になるのを選んだのです。

それなら民国の法に従うべきです。民国は法に男女、種族、宗教、階級による差別をうけることなく平等だと書いています。でも私は平等に扱われたことがありません。だから弁護士をたてて離婚をする方法を相談しているのです。兄も法を知るべきです。

額爾徳特 文繡

という内容でした。

「刀妃革命」の成立と溥儀の体面

この新聞上のやりとりは「皇妃が皇帝に離婚を迫った」という事件とともに人々の話題になり世間では「刀妃革命」と呼ばれました。

刀(刃物)を持って自決しようとした妃が起こした革命という意味でしょう。

弁護士と相談して書いたのでしょうけれど。100年前の中国とは思えないほど現代的な内容です。法律があるのと実際に運用されている・守られているのは違いますが。当時の天津は外国の文化が入っているので軍閥が戦っている他の地域よりも進んでいたのは確かでしょう。

離婚の成立と溥儀の報復

1931年10月22日。こうして離婚が成立。溥儀が慰謝料5万5千元を支払うことで離婚が成立しました。このとき溥儀は「文繡は再婚しない」という条件を出しました。

離婚成立後、清朝の元大臣たちは文繡を廃するべきと説得。溥儀は北京、天津、上海の新聞に

淑妃は勝手に別れを持ち出し、祖法に反した行いをしている。よって爵位を取り上げ、妃の地位を廃して庶人とする。

愛新覚羅 溥儀

と載せました。

溥儀は離婚を認めまたものの、皇帝としてのメンツ丸つぶれ。

溥儀は文繡が出ていったのは婉容のせいにしました。溥儀と婉容の仲も険悪になったといわます。

晩年の文繡

文繡は溥儀と離婚した後、平民としての生活に戻りましたが、すぐには宮中の習慣を捨てられませんでした。当初はまだ4人の侍女を雇い、宮中の習慣を守った生活をしていたといいます。

小学校教師としての挫折

文繡は北平の私立四順小中学校で「傅玉芳」の名で中国語と中国画を教えはじめました。子供たちの教育のために生きようと思ったのです。

しかし、すぐに彼女が最後の皇妃・文繡であるとばれてしまい、連日多くの人が学校に押しかけ、記者たちが彼女のことを報道するようになりました。

学校に務められなくなった文繡は辞職。人前に出ずに暮らしていましたが、元皇妃だとばれてしまい結婚を申し込まれてしまいます。

貧困と再会

その後は贅沢な暮らしはできなくなり、持っていた首飾りなどを売って生活費にあてるという、困窮した日々が続きました。一時は従兄弟を頼ったものの、やがて様々な下働きをして生計を立てるようになります。

最終的に路上でタバコを売っていたところを記者に見つかってしまい、その貧しい生活が再び報道されてしまったのです。

1947年。38歳になっていた文繡は知人の紹介でようやく華北日報の校正の仕事に就くことができました。

中華民国将校と再婚

第二次世界大戦後。劉振東と結婚。

劉振東は中華民国の軍人で裕福な暮らしをしていました。披露宴は北京で有名なレストランで行われテーブルにはフカヒレが並ぶ豪勢なものでした。

ところが1949年。中華民国の蒋介石は、毛沢東率いる共産軍との戦いに敗れ南京から台湾に逃亡。

中華人民共和国が中国大陸を支配下におきました。

劉振東一家は北京を脱出しようとしましたが、すでに共産軍に包囲されて逃げられませんでした。

劉振東は全ての権限を中華人民共和国に奪われ破産します。

文繡の最期

その後。劉振東は清掃員として生計を立て文繡は劉振東とともに10坪の家で暮らしました。生活は貧しかったといいます。

1953年9月17日。文繡は心臓発作のため死亡しました。享年43歲。

死んだ時、そばにいたのは劉振東だけでした。

彼女が息を引き取ったとき、そのそばにいたのは夫の劉振東だけでした。その後、劉振東と、彼の同僚である清掃員たちによって、文繡は北京の安定門外に静かに埋葬されました。

激動の時代に、清朝最後の皇妃という地位から、平民、教師、そして清掃員の妻へ。波乱の人生を歩んだ文繡の生涯は、ここに幕を閉じたのです。

映画

ラストエンペラー(The last Emperor) 1987年、伊・中・英・仏・米 合作。 演:ヴィヴィアン・ウー

コメント