崔鳴吉(崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は朝鮮王朝で仁祖を支えた重臣です。

「華政」や「恋人」といった韓国ドラマにも登場。彼は激動の時代に朝鮮の運命を左右する重要な役割を果たしました。特に清との二度にわたる戦争、丁卯の役と丙子の役では、現実的な視点から和平を強く主張、国の存続のために苦渋の決断を下しました。

その功績は当時の儒教的な価値観では認められず激しい批判にさらされました。しかし、彼の行動は多くの人々の命を救い朝鮮王朝を存続させたのです。

この記事では歴史上の崔鳴吉(チェ・ミョンギル)の真の姿に迫り、ドラマでは描ききれない彼の知られざる功績や、彼が仁祖をどのように支えたのかを詳しく解説します。

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)の史実

いつの時代の人?

- 名前:崔鳴吉(チェ・ミョンギル)

- 号:遅川(チチョン)

- 生年月日:1586年

- 没年月日:1647年 6月19日

- 当時の王:15代光海君、16代仁祖

日本では江戸時代の人になります。

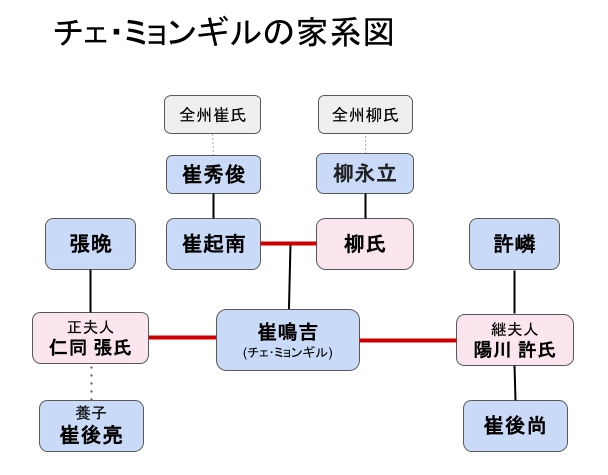

家族

- 父:崔起南

- 母:柳永立の娘

- 正室:張氏

養子:崔後亮 (チェ・フリャン)弟 崔恵吉 の次男 - 継室:許氏

長男:崔後尙 (チェ・フサン)

家系図

チェ・ミョンギルの家系図

おいたち

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は1586年に生まれました。号は遅川(チチョン)。父は崔起南、母は柳永立の娘でした。

多様な学びと探求

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は幼い頃から父の崔起南や尹斗壽(ユン・ドス)、李恒福(イ・ハンボク)、申欽(シン・フム)など多くの知識人から学びました。この中から「一つの考えだけが正しいわけではない。人はそれぞれ異なる考えを持つものだ」という柔軟な視点を持つようになります。

李時白(イ・シベク)、張維(チャン・ユ)、金堉(キム・ユク)、趙翼(チョ・イク)といった仲間たちとも交流を深めました。

儒学を学びましたが、当時の主流だった性理学(朱子学)だけが絶対だとは考えませんでした。

朱子学とも。儒教の学説のひとつ。理屈優先。身分秩序にうるさく排他的。

朝鮮社会の矛盾を性理学だけでは解決できないと感じ、陽明学に活路を見出そうとしました。さらに占術や風水、兵法にも関心を持ち積極的に学んでいます。

この探究心が後の現実的な判断の基礎になりました。

儒教の学説のひとつ。朱子学の欠点を克服して実践を重視。

官僚としての道のり

1602年には成均館儒生となり。1605年には難関の科挙文科に合格、役人の道に進みました。

1614年には兵曹佐郞を務めました。明の一行との接触禁止という規則を破ったとして弾劾され、一時的に役職を解かれます。その後も役職に就いては辞めるを繰り返しました。その間も学者たちと交流を続けています。

二度の結婚で妻に先立たれる

左贊成・張晩の娘と結婚しましたが先立たれ。許嶙の娘と再婚しました。しかし許氏も崔鳴吉崔鳴吉(チェ・ミョンギル)より先に亡くなっています。

仁穆大妃の廃位に反対

1617年(光海君9年)。仁穆大妃(インモクテビ)の廃位に反対して官位を返上しました。

李貴(イ・グィ)が中心になって勧めている反乱計画に参加。金瑬(キム・リュ)達と協力をすすめ同調者を増やしていきました。

仁祖反正に参加

1623年春(光海君15年)。綾陽君を担いで決起しました。

そして1623年春、彼らは仁祖を擁立し決起しました。崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は占いや風水にも長けていたため自ら占って決起の日を決めました。反乱軍は彼の選んだ道を進み、宮殿に火を放ちました。

彼らは光海君を捕らえ追放することに成功したのです。この仁祖反正での功績により崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は靖社功臣一等になっています。

イグァルの乱 鎮圧に協力

仁祖反正に参加した李适(イ・グァル)は、その後の待遇に不満を持ち反乱を起こします(イグァルの乱)。

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は李适の説得を試みましたが失敗に終わりました。李适軍は漢城(ソウル)に迫り仁祖たちは避難しました。

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は動揺する漢城の人々の不安を抑えることに努めました。反乱が収まった後もデマが広がるのを防ぐために奔走しています。

彼は文官ですが、総督副使の職に就き反乱の鎮圧に加わりました。川を渡り八道都元帥の張晩(チャン・マン)を見つけて彼と協力、李适の反乱を鎮圧しました。

改革への挑戦と清廉さ

1625年には官僚機構や土地制度、税制、軍事制度全般の改革案を提出。彼は民の負担を公平にするよう主張、両班にも軍役を課すべきだと訴えます。

しかし西人派の強い反対に遭い実現できませんでした。崔鳴吉(チェ・ミョンギル)の改革案は急進的だと批判されましたが、時に仁祖が私欲でクーデターを起こしたという南人派や北人派の批判をかわす根拠にもなりました。

彼は贅沢をせず質素な生活を送っていました。同僚の不正行為も見逃さず弾劾を行いました。そのため周囲に敵を作ることもありましたが、それでも遠慮せずに改革を進めようとしました。彼の公平さは仁祖や西人党内の政敵までが認めていたのです。

清(後金)との戦いと和平実現

後金との戦い(丁卯戦争)で苦渋の和平交渉

1627年(仁祖5年)。後金との戦いが起こりました。

仁祖と重臣たちは江華島に逃げ込みましたが、江華島の城は粗末で兵力も十分ではありません。でも朝廷内では深刻に受け止められていませんでした。

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は朝鮮軍が数的に不利で後金の強力な騎兵相手では朝鮮の兵では勝ち目がないこと。そして国土が荒廃することなどを理由に一人で仁祖を説得し続けました。彼の尽力により後金との和平が実現したのです。

国を救ったのに売国奴扱い

この和平交渉は崔鳴吉(チェ・ミョンギル)にとっても苦渋の決断でした。和平が成立し後金軍が引き上げた後も、彼は「和平論を主張した者」として司憲府や司諫院からの厳しい批判にさらされたのです。

当時の朝鮮は小中華思想と朱子学に染まっています。そのため野蛮な後金に降伏することは許されないという考えが主流だったのです。

中国が世界で一番偉い、弟分の朝鮮は2番めに偉い。それ以外はみな野蛮で格下という考え。

でも崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は現実を見て判断しました。彼の門人たちが心配して訪ねてきた時も、彼は「自らの信念を曲げないと言い」むしろ彼らを慰め送り返したと言われています

仁祖の配慮で京畿道観察使として赴任することになりました。

清との戦い(丙子戦争)が始まる

後金は国号を清と改め、ホンタイジが皇帝となりました。

1636年5月、清の使節が朝鮮にやって来ました。朝鮮の重臣たちは明の皇帝だけが皇帝だと信じていました。ホンタイジが皇帝を名乗り朝鮮に服従を求めたことに強く反発。清の使節は怒って帰ってしまいます。

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は、これは戦争の引き金になると見て戦争と防御の対策を急ぎ検討すべきだと主張しました。

同年11月。ホンタイジは大軍を率いて朝鮮に攻め込んできました。清軍の勢いはすさまじく、あっという間に漢城(現在のソウル)まで攻め込まれました。

時間稼ぎをして仁祖を逃がす

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は数人の兵と共に門まで走り清の将軍と会いました。清の将軍は「和平か、それとも戦争か」と迫ります。崔鳴吉(チェ・ミョンギル)はすぐに答えを出さずに言葉を回して時間を稼ぎます。

一人で和平を主張

その間に仁祖たちは南漢山城に避難することができたのです。清の将軍は騙されたと気づきましたが、副官が止めたため崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は命を救われました。

その後、崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は南漢山城へと向かい仁祖と重臣たちに和平を強く主張します。しかし金尚憲(キム・サンホン)や洪翼漢(ホン・イクハン)といった強硬派は徹底抗戦を主張しました。

徹底抗戦を叫ぶ重臣たちの中で崔鳴吉(チェ・ミョンギル)はたった一人、和平を主張し続けました。清から買収されているのではないかと非難されても、彼は決して引き下がりません。戦争が続く中でも彼は「名分のために国土を荒廃させてはならない。既に自力で守る力がない以上、和平以外に道はない」と力説しました。

やがて南漢山城も清軍に攻められ、戦況が不利になると重臣たちの間にも和平を望む声が増えていきました。

南漢山城

屈辱的な降伏と彼の真意

結局、仁祖は崔鳴吉(チェ・ミョンギル)の説得を受け入れ和平を決断します。崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は和平交渉の責任者となり和平文書を作成しました。仁祖の許可を得て、清との和平交渉が進められます。

ところが、彼が作成した降伏文書を金尚憲(キム・サンホン)が涙ながらに引き裂くという出来事がありました。

しかし崔鳴吉(チェ・ミョンギル)はこれを拾い集め、「国には文書を裂く臣下も必要であり、また私のように(文書を)まとめる臣下もいなければならない」と答えたと言います。彼は金尚憲らの強硬な主張もまた愛国心から来たものだと考えたのです。

1637年1月。仁祖はホンタイジに服従を誓いました。いわゆる「三田渡の屈辱」です。戦いは終わりましたが、今回も崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は屈辱的な形で服従を導いた張本人とされ、激しい非難にさらされます。

でも崔鳴吉(チェ・ミョンギル)のこの対応は仁祖実録でさえ「危急の際には先頭に立って避けず、事に臨んでは刀で切り裂くように明確に処理し、彼に及ぶ者はいなかった。やはり一時代を救った宰相と言えよう」と評価するほどでした。

戦争後の活動と後世の評価

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は丙子の乱後の朝鮮王朝でも重要な役割を担い続けました。

清との外交交渉と捕虜返還

丙子の乱後、崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は清に連行され戦後処理を行いました。彼は朝鮮人捕虜の返還交渉も行いました。朝廷の重臣たちからは相変わらず批判にさらされましたが、仁祖からの信頼は揺らぎませんでした。

1637年4月。彼は議政府右議政に就任。秋には左議政となりました。左議政になった直後に清に派遣される謝恩使として瀋陽へ赴き自費を投じて800名以上の朝鮮人捕虜を買い戻し帰国させました。

1638年初めに帰国。領議政になり清と明との間で複雑な外交問題に対処しました。

還郷女(ファンヒャンニョ)の擁護

彼は丙子の乱と丁卯の乱で清に連れて行かれた女性、いわゆる還郷女(ファンヒャンニョ)たちの離婚問題についても主張「彼女たちが自ら不倫を犯したわけではなく、朝廷や大臣たちの過ちで捕虜になったのだから、過ちは大臣たちにある。彼女たちを許すべきだ」と訴えました。また「還郷女」という蔑称の使用も禁じるべきだと主張しました。

この主張は儒教的な価値観に反し多くの士大夫たちから激しい非難を受けましたが、彼は信念を貫きます。

2度目の領議政と明への密使問題

1638年には清に派遣され朝鮮が疲弊していることを理由に毎年の貢物の削減や、明征討のための徴兵要求の撤回を要請して成功させました。

1640年。金瑬(キム・リュ)や金自点(キム・ジャジョム)との対立、そして士林勢力からの「売国奴」という批判を受けて領議政を辞任しました。

でも1642年に再び領議政に復職します。このころ明に使者を送り、非公式な外交関係を維持していたことが清の密偵によって発覚してしまいます。

1643年。清は朝鮮が明と内通していたとして崔鳴吉(チェ・ミョンギル)を瀋陽へ連行し幽閉しました。彼は清の刑部で厳しい尋問を受け独房に2年間監禁されます。

金尚憲(キム・サンホン)との和解

皮肉なことに、このとき彼の隣の独房に幽閉されていたのは、かつて激しく対立した金尚憲(キム・サンホン)でした。

朝鮮にいた頃、金尚憲は崔鳴吉を「売国奴」「卑怯者」と嫌い、崔鳴吉もまた金尚憲を「名分ばかりを重んじ、名誉しか見ていない」と軽蔑していました。

でも、この孤独な幽閉生活の中で彼らは互いの立場は違っても、根底にある愛国心は同じだと認め合うようになります。

1645年。崔鳴吉(チェ・ミョンギル)と金尚憲は昭顕世子(ソヒョンセジャ)らと共に釈放され帰国しました。

帰国後、完成府院君(ワンソンブウォングン)に封じられ、御営庁都提調(オヨンチョンドジェジョ)を務めました。

昭顕世子関連の問題と最期

しかし帰国後間もなく昭顕世子が急死。仁祖が昭顕世子の葬儀を簡略化し、喪の期間を短縮したことに崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は厳しく批判しました。

1646年には仁祖が世子嬪(ソヒョンセジャビン)姜氏(カン氏)を処刑しようとしました。この恐怖の雰囲気の中で、まだ幼い王孫たちのために彼女を許すべきだと主張しました。

しかし王の決断は変わりませんでした。

1647年6月19日。崔鳴吉(チェ・ミョンギル)は長患いの末、その生涯を閉じました。

彼の死後、文忠(ムンチュン)の諡号(しごう)が贈られました。

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)の墓所は現在の韓国忠清北道清州市にあります。

チェ・ミョンギルの墓

変わる評価 崔鳴吉(チェ・ミョンギル)の再評価

崔鳴吉(チェ・ミョンギル)はその死後も清に服従した「売国奴」として貶められ続けました。粛宗の時代に少論派が彼を好意的に評価したことはありましたが、朝鮮王朝が続く間は崔鳴吉の評価は低いままでした。

彼の実用的な考えは当時の小中華思想と儒教的な理屈に凝り固まった朝鮮の両班層には理解されなかったのです。彼は性理学者でありながら、陽明学にも関心を持って研究したことも批判の原因になりました。

でも国と国民のために献身的に働いた彼の姿は、時代が下るにつれて尊敬を集めるようになりました。朝鮮滅亡後は彼が朝鮮全土に戦乱が広がるのを防いだという肯定的な評価がなされるようになります。

ドラマの中の崔鳴吉(チェ・ミョンギル)

現代の韓国ドラマでは、チェ・ミョンギルが様々な形で描かれています。史実とドラマでの描かれ方を比較してみましょう。

テレビドラマのチェ・ミョンギル

南漢山城 MBC 1986年 演:ピョン・ヒボン

宮廷女官キム尚宮 KBS 1995年 演:ソン・ドンヒョク

王の女 SBS 2003年 演:金孝元

帰ってきたイルジメ MBC 2009年 演:チョン・ドンファン

宮廷残酷史-花の戦争 JTBC 2013年 演:キム・ハギュン

三銃士 tvN 2014年 演:チョン・ノミン

華政 MBC 2015年 演:イム・ホ

恋人 MBC、2023年 演:キム・テフン

多くのドラマでは儒教的な価値観にとらわれない現実主義者として描かれています。『華政』や『三銃士』などでは良心的な重臣として、主人公たちを支える姿が強調される傾向にあります。『恋人』では。仁祖が南漢山城で孤立している間、清との講和を主張。批判されながらも国を救った人物として描かれます。

これは、史実の彼の「国と民を救うために苦渋の決断をした」という一面を色濃く反映していると言えるでしょう。

2017年の映画『南漢山城』では、イ・ビョンホンがチェ・ミョンギルを演じ、その現実主義と苦悩が描かれました。

コメント